Si algo hemos sacado como fruto de la pandemia es que el futuro es incierto, que pocas cosas hay tan seguras como “la muerte y los impuestos” (Benjamín Franklin) y que el Estado es poderoso pues puede prohibir, ordenar y regular en nombre del interés general y sacrificar nuestras libertades.

Si algo hemos sacado como fruto de la pandemia es que el futuro es incierto, que pocas cosas hay tan seguras como “la muerte y los impuestos” (Benjamín Franklin) y que el Estado es poderoso pues puede prohibir, ordenar y regular en nombre del interés general y sacrificar nuestras libertades.

Los ciudadanos nos encontramos en una especie de “libertad sanitaria vigilada” pues portamos mascarillas, hay zonas prohibidas, citas previas para gestiones públicas, salarios y pensiones corren peligro, los medios de comunicación nos informan de los “toques de queda”, y todo ello cargado de infinidad de reglamentaciones para limitar nuestra conducta.

Supongo que esa presión del poder sobre la nuca, esa sensación de vigilancia pública, y la intuición de que muchas limitaciones han venido para quedarse, tendrán consecuencias sobre lo que somos, no solo como ciudadanos, sino como personas.

Si añadimos que en toda relación laboral, familiar o de pareja, o incluso espiritual, lo normal es que alguien asume el rol de mandar, persuadir o tomar decisiones “por nuestro bien”, parece que aquello de la libertad del ser humano queda reducido a un espejismo.

El ejemplo mas cercano lo tengo cuando mando o prohibo a mis hijos desde esa legitimidad que me otorga teóricamente la paternidad (y prácticamente el mantenerlos); conforme van adquiriendo madurez, su capacidad de negociación y crítica aumenta; luchan lógicamente por su espacio y como padre te ves obligado a invocar la experiencia, o la frase de autoridad que de niño te prometiste que no usarías de mayor (“porque lo digo yo”).

Pondré un ejemplo sencillo y doméstico que me ha hecho reflexionar sobre esto. Mi hijo de 19 años, buen estudiante, buena persona y bastante prudente (para su edad, apostillo), me solicitaba le prestase el coche para viajar con sus amigos. Confesaré que mi estrategia pasa por retrasar escenarios de riesgo que pueda sufrir, así que cuando obtuvo el permiso de conducir (nada más cumplir los 18 años), tocó una primera fase en que iba conduciendo conmigo (yo era el copiloto a punto de un ataque cardíaco, como cuando relaté mis clases de conducir al muchacho). La segunda fase, le permitía tomar el coche con cita previa y devolverlo a las 20 horas sin salir de la provincia. La tercera fase que le he anunciado para dentro de tres meses le permitirá que la frontera sea la medianoche y por toda la Comunidad Autónoma.

Pondré un ejemplo sencillo y doméstico que me ha hecho reflexionar sobre esto. Mi hijo de 19 años, buen estudiante, buena persona y bastante prudente (para su edad, apostillo), me solicitaba le prestase el coche para viajar con sus amigos. Confesaré que mi estrategia pasa por retrasar escenarios de riesgo que pueda sufrir, así que cuando obtuvo el permiso de conducir (nada más cumplir los 18 años), tocó una primera fase en que iba conduciendo conmigo (yo era el copiloto a punto de un ataque cardíaco, como cuando relaté mis clases de conducir al muchacho). La segunda fase, le permitía tomar el coche con cita previa y devolverlo a las 20 horas sin salir de la provincia. La tercera fase que le he anunciado para dentro de tres meses le permitirá que la frontera sea la medianoche y por toda la Comunidad Autónoma.

Ante este último anuncio de lo que yo consideraba generosidad de padre, me replicó sin perder la compostura cuatro argumentos encadenados que me hicieron reflexionar: «Papá, me aplicas una deseslacada peor que la de la pandemia; mi permiso de conducir no está condicionado a un examen paterno posterior; tú a mi edad no sufriste estas limitaciones; y me siento discriminado respecto de los amigos de mi edad».

Touché. Es difícil acertar con la dosis exacta de órdenes o prohibiciones. Como el juego de naipes de las siete y media, o no llegamos o nos pasamos.

Touché. Es difícil acertar con la dosis exacta de órdenes o prohibiciones. Como el juego de naipes de las siete y media, o no llegamos o nos pasamos.

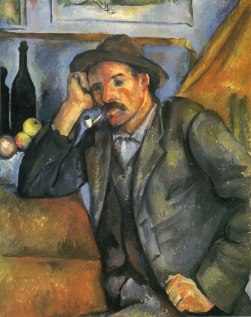

Así que aquí traigo la célebre fábula de Ortega y Gasset sobre la relación de un oso que en los bosques se hace amigo del hombre, al percatarse que unidos ganan más que enfrentados, la cual me hace reflexionar sobre los límites de lo que hacemos por amor, amistad o interés ajeno, y que el filósofo utilizaba para explicar los límites del Estado organizador que vela por el interés de todos:

Una mosca se posa en la frente del hombre. El oso no puede consentir esa perturbación en el sueño del hombre su amigo. Con su garra espanta la mosca, pero con ello aplasta la cabeza del hombre.